|

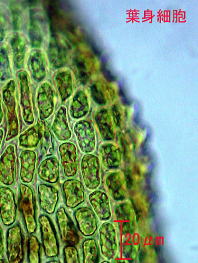

上の2種とよく似ています。ただ,本種は谷の,水がよくかかる石の上に生えていました。 茎葉はトヤマシノブゴケと同じように先端が透明尖になっていましたが,大きさが約半分程でした。また,明らかに違うのは,本種の葉身細胞の乳頭が1つしかなく尖っているところです。 分布は北海道〜沖縄で,渓流近くの岩上や地上に群落を作ります。 写真は1段目 2028/02/24彦山中腹 |

|

|

|

|

|

|

|

|

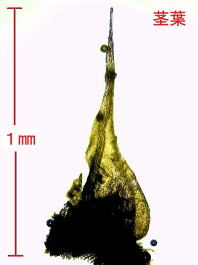

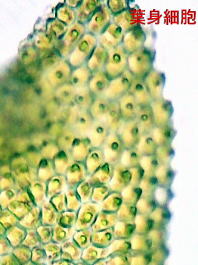

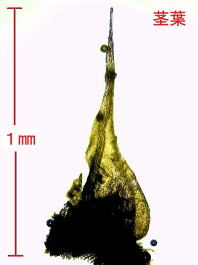

上の2種とよく似ています。ただ,本種は谷の,水がよくかかる石の上に生えていました。 茎葉はトヤマシノブゴケと同じように先端が透明尖になっていましたが,大きさが約半分程でした。また,明らかに違うのは,本種の葉身細胞の乳頭が1つしかなく尖っているところです。 分布は北海道〜沖縄で,渓流近くの岩上や地上に群落を作ります。 写真は1段目 2028/02/24彦山中腹 |

|

|

|

|

|

|

|

|

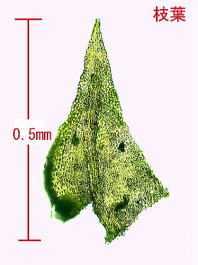

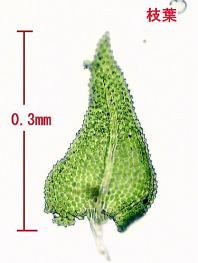

上のアオシノブゴケとほぼ同じ所で見つけましたが,こちらは地上に生えていました。こちらがやや大きい感じがして,別種かもしれないと思って,両方採集して帰りました。 顕微鏡で茎葉を見ると,アオシノブゴケに比べて2倍ほど大きかったです。また,中肋が葉先まで達しており,葉の先端は長い糸状の透明尖になって入ました。葉身細胞は不規則な四角形〜六角形で先が2〜4に分かれた乳頭(パピラ)があります。 枝葉は卵形で先は鋭いですが,透明尖はなく,葉先の細胞には先が2〜3個の乳頭があります。葉身細胞には茎葉と同じような乳頭があります。 分布は北海道〜沖縄で,山地の日陰の岩上や地上に群落を作ります。 写真は1段目 2024/01/22彦山 |

|

|

|

|

|

|

|

アオシノブゴケ

|

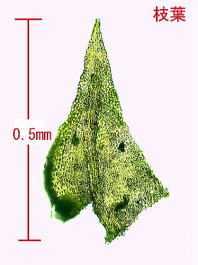

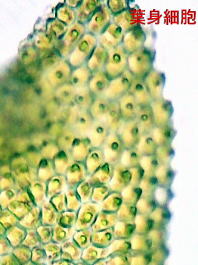

木の根元に生えていました。 茎は2回羽状に分岐します。この仲間は茎に毛葉(4段目左)もつものが多い(2段目)です。 茎葉は卵形で,長さ約1.5mmと図鑑には書いてあるのですが,この個体では1mmに達していませんでした。中肋は葉の3/4くらいまで達していました。 枝葉は長さ0.3mmで卵形。葉先の細胞には2〜4個の乳頭(パピラ)があります。葉身細胞の乳頭は先がいくつかに分かれており,「金平糖状」と図鑑には書いてありました。 北海道〜沖縄に分布しています。朽木にも生えるようです。 写真は1,2段目2024/01/22彦山 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

ヒメシノブゴケ

トヤマシノブゴケ